Época contemporánea (s. XIX)

Patrimonio militar

Con las defensas consolidadas, la ingeniería militar se fijó en la zona de extramuros y concretamente en el istmo que une a la ciudad con San Fernando para proyectar los sistemas defensivos.

Patrimonio marítimo

El puerto de Cádiz siguió con la misma imagen hasta mediados de la centuria, con un pequeño muelle de ribera adosado a las murallas y el muelle de Capitanía protegido por el baluarte de San Felipe.

Patrimonio industrial

Las principales zonas de huertas ya no se situaron dentro de la ciudad amurallada, pues prácticamente todo ese espacio fue urbanizado, así que la zona de extramuros cogió el testigo de esta actividad económica.

La capital constitucional de España

La Guerra de la Independencia (1808-1814) afectó de forma determinante a Cádiz, ya que se convirtió en el único de reducto que no fue ocupado por los franceses y propició que la primera constitución propiamente española, la Constitución de Cádiz, conocida como la Pepa, fuera aprobada el 19 de marzo de 1812 en la ciudad.

Fue la respuesta del pueblo español a las intenciones invasoras de Napoleón Bonaparte. La respuesta de la ciudadanía derivó a una reforma más radical y la Regencia convocó reunión a Cortes en la isla de León el día 24 de septiembre de 1810. Combinó las leyes tradicionales de la Monarquía española e incorporó principios del liberalismo democrático como la soberanía nacional y la separación de poderes.

La soberanía, poder pleno y supremo del Estado, que hasta entonces había correspondido al Rey, pasa ahora a la Nación, como ente supremo y distinto a los individuos que la integran, representado por los diputados, sin estamentos ni mandato imperativo. La separación de po- deres siguió el modelo de la constitución francesa de 1791 y la de los Estados Unidos, lo cual impidió el nacimiento del régimen parlamentario en España.

Tuvo una vigencia efímera, Fernando VII la derogó a su vuelta a España en 1814, implantando el absolutismo durante seis años. Tras el pronunciamiento de Riego en 1820, el Rey se vio obligado a jurar la Constitución de 1812, iniciándose así el Trienio liberal. Con ello terminó la vigencia de la Constitución de Cádiz, pero no su influjo, que gravitó sobre la política nacional hasta 1868 y durante el resto del ciclo liberal.

Durante el siglo XIX apenas se realizaron obras de envergadura en la ciudad salvo la apertura de espacios dentro de la zona de intramuros. El caserío típico de Cádiz quedó conformado en el siglo XVIII bajo los patrones del neoclasicismo urbano, la influencia de un barroco ya tardío y la necesidad de elevar las construcciones para paliar la falta de espacios.

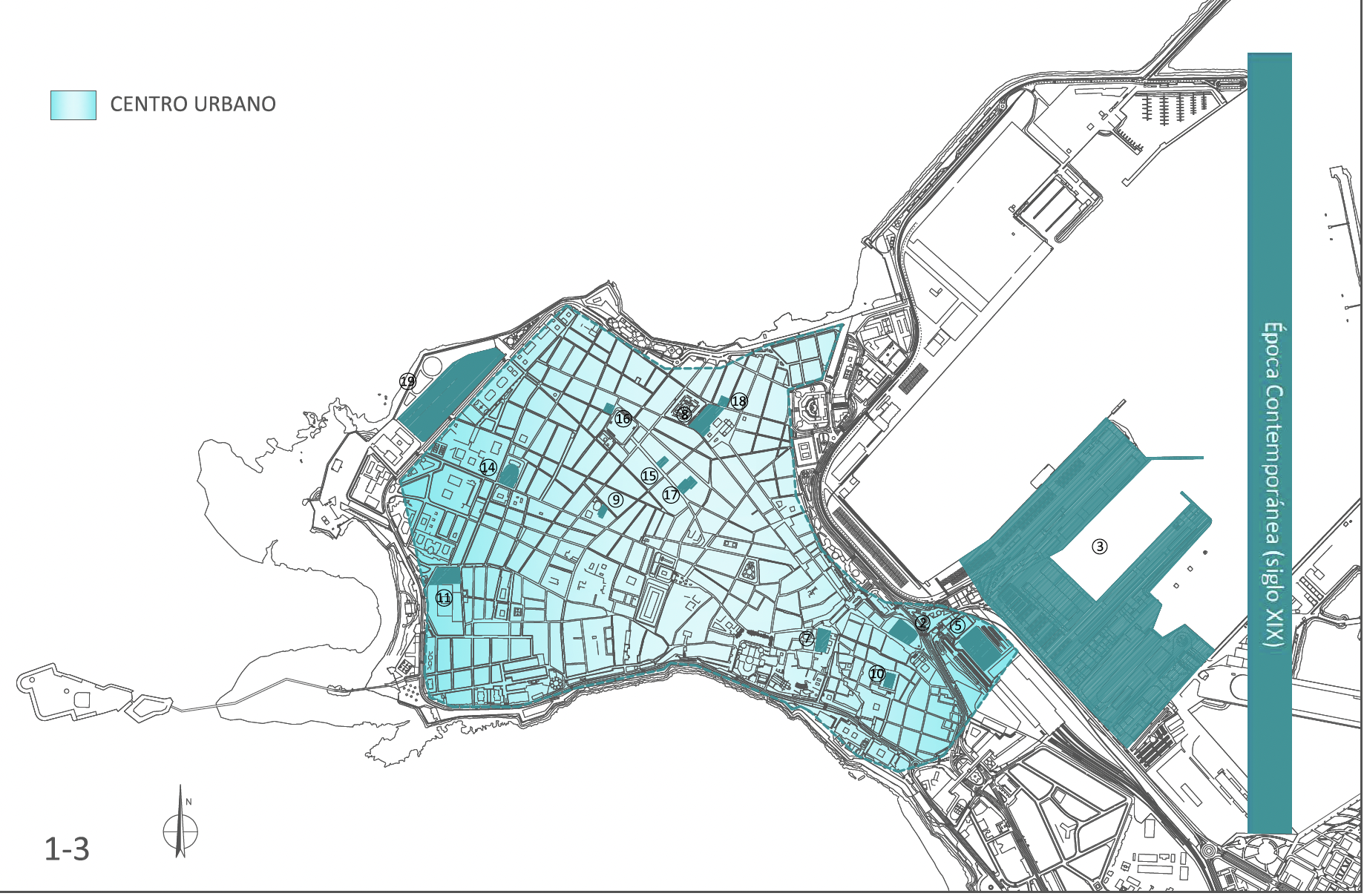

La división de barrios en el siglo XIX fue prácticamente la misma desde comienzos de siglo. La ciudad se repartió en 18 barrios en intramuros que incluían La Merced y Santa María, San Roque y Boquete, Santiago, Ave María, Nuevo de Santa Cruz, Capuchinos, San Lorenzo, La Viña, Nuevo Mundo, Cruz de la Verdad, Cuna, San Felipe Neri, El Pilar, Angustias y San Carlos, Rosario, Candelaria, San Antonio y Bendición de Dios y el barrio de San José en extramuros.

En 1822 se realizó una reforma administrativa de una estructura urbana basada en cuarteles y barrios con una asignación parroquial, subdivididas en manzanas y casas seriadas de forma impar a la derecha, correlativas e independientes en cada zona y gestionados por las Diputaciones y por los Regidores de barrio. Esta división supuso la creación de 4 cuarteles y 12 barrios sin incluir al de San José: Cuartel de Santa Cruz, barrios de las Escuelas, Pópulo y Merced; Cuartel del Rosario, Barrios de San Carlos, San Francisco y Correos; Cuartel de San Antonio, Barrios de Constitución, Hércules y Cortes; y Cuartel de San Lorenzo, Barrios de la Palma, Hospicio y Libertad.

En un momento posterior, hacia 1830 se implantó una nueva división administrativa para subdividir el espacio de la ciudad entre el Cuartel de la Bendición de Dios que incluyó a los Barrios de San Antonio, Cruz de la Verdad y Nuestra Señora de la Bendición de Dios; el Cuartel de San Carlos con el barrio de Nuestra Señora del Pilar, Nuestra Señora de las Angustias, San Carlos, Nuestra Señora del Rosario, de la Cuna y San Felipe; el Cuartel de San Lorenzo que incluyó al Barrio del Nuevo Mundo y de San Lorenzo; el Cuartel de la Candelaria con los barrios de Candelaria, Santiago y Ave María; y el Cuartel de Santa María con San Roque y Boquete y Santa María y La Merced.

A partir de 1849 el barrio de San Carlos se unificó con el de San Francisco y ya en 1869 el barrio de extramuros de San José pasó a considerarse como un distrito de la ciudad. Las últimas reformas de finales de siglo atañen a la subdivisión de algunos barrios como el de La Merced, Santa María, Hospicio, El Balón, La Palma, San Lorenzo, San José y San Severiano.

La altura de los edificios fue objeto de una continua vigilancia por parte de las autoridades que desde el siglo XVIII impusieron la norma de limitar a 20 varas de altitud, sin incluir las torres miradores, cuando se proyectara una edificación nueva.

Además también se incidió en la construcción de un sistema de recogida de agua que desde las canalizaciones que procedían de las azoteas comunicaban directamente con los aljibes que sirvieron para abastecer al vecindario de agua.

Los edificios estaban construidos en piedra ostionera en la mayoría de los casos, completados por la mampostería, maderas para los techos y forjados de hierro para los vanos exteriores. Las casas que pertenecieron a la burguesía comercial se completaban con una decoración a base de mármol, escayola y pinturas tanto en las caras exteriores de los edificios como en las estancias internas.

En esta etapa se levantaron tres tipos de casas: la conocida como “principal” bajo el patrón burgués comercial que reunía en su espacio las dependencias destinadas para el almacén en los pisos bajos, las oficinas en los primeros pisos, la vivienda en los pisos superiores y las del servicio que ocupaban los pisos más altos sin contar la torre mirador; el otro tipo de vivienda se denominó “la de cuerpos” en las cuales los pisos no estaban diferenciados pero las viviendas sí son independientes; y por último las casas de vecinos que se levantaron para las clases más modestas de la ciudad con unas divisiones mucho menores que en algunas ocasiones resultaron de una subdivisión de un edificio más antiguo.

Sin embargo a mediados del siglo XIX se generó un estilo decorativo novedoso muy ornamental atendiendo a los gustos de la burguesía que se denomina como “isabelino” porque coincide cronológicamente con la etapa de influencia del reinado de Isabel II.

Entre las intervenciones urbanas más destacadas de este siglo en Cádiz se han de destacar la culminación de la cúpula y la sacristía de la Catedral realizada, el Mercado público de la Plaza de la Libertad, la reforma de la Plaza de Espoz y Mina y la Academia de Bellas Artes (Callejón del Tinte) por la desamortización del Convento de los Franciscanos y la Plaza de Toros por parte de Juan Daura. Por otro lado se reformó el Arco del Pópulo, se amplió el Ayuntamiento, se levantó el Teatro Circo Gaditano, se edificó el Gran Teatro – posteriormente Gran Teatro Falla- y de nuevo se alzó una Plaza de Toros debido a un derrumbe bajo las órdenes de García del Álamo.

A estas obras urbanas hay que añadir el paseo de la Alameda de Manuel Bayo, los ensanches de la Plaza del Mentidero y de la Plaza de la Catedral, los empedrados, adoquinados y enlosados de las calles y las aceras, el Parque Genovés y la construcción de un camino de circunvalación por la zona de intramuros.

Hay que destacar que la sede del Centro Municipal de Arte Flamenco “La Merced” utilizó unos planos de 1895 del arquitecto Eiffel diseñados originalmente para la estructura del antiguo Teatro del Parque Genovés, con el objeto de modernizar la estética con la arquitectura del hierro.

Evolución de la ciudad de Cádiz a través de su patrimonio militar, marítimo e industrial (MMI)