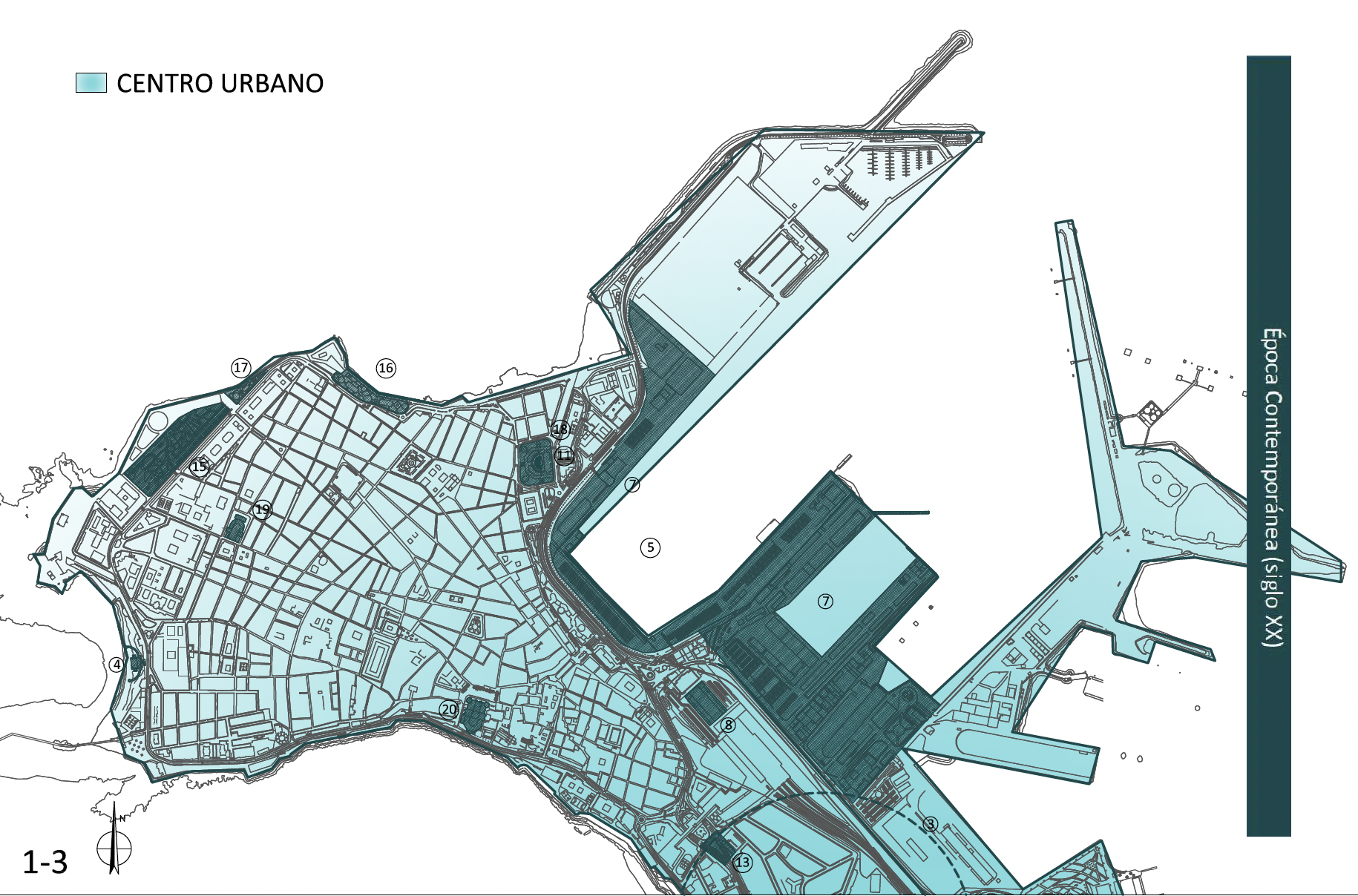

Época contemporánea (s. XX)

Patrimonio militar

El s. XX arrancó con el derribo parcial de las murallas de Cádiz, un proceso que fue en aumento y que transformó radicalmente la trama urbana de la ciudad.

Patrimonio marítimo

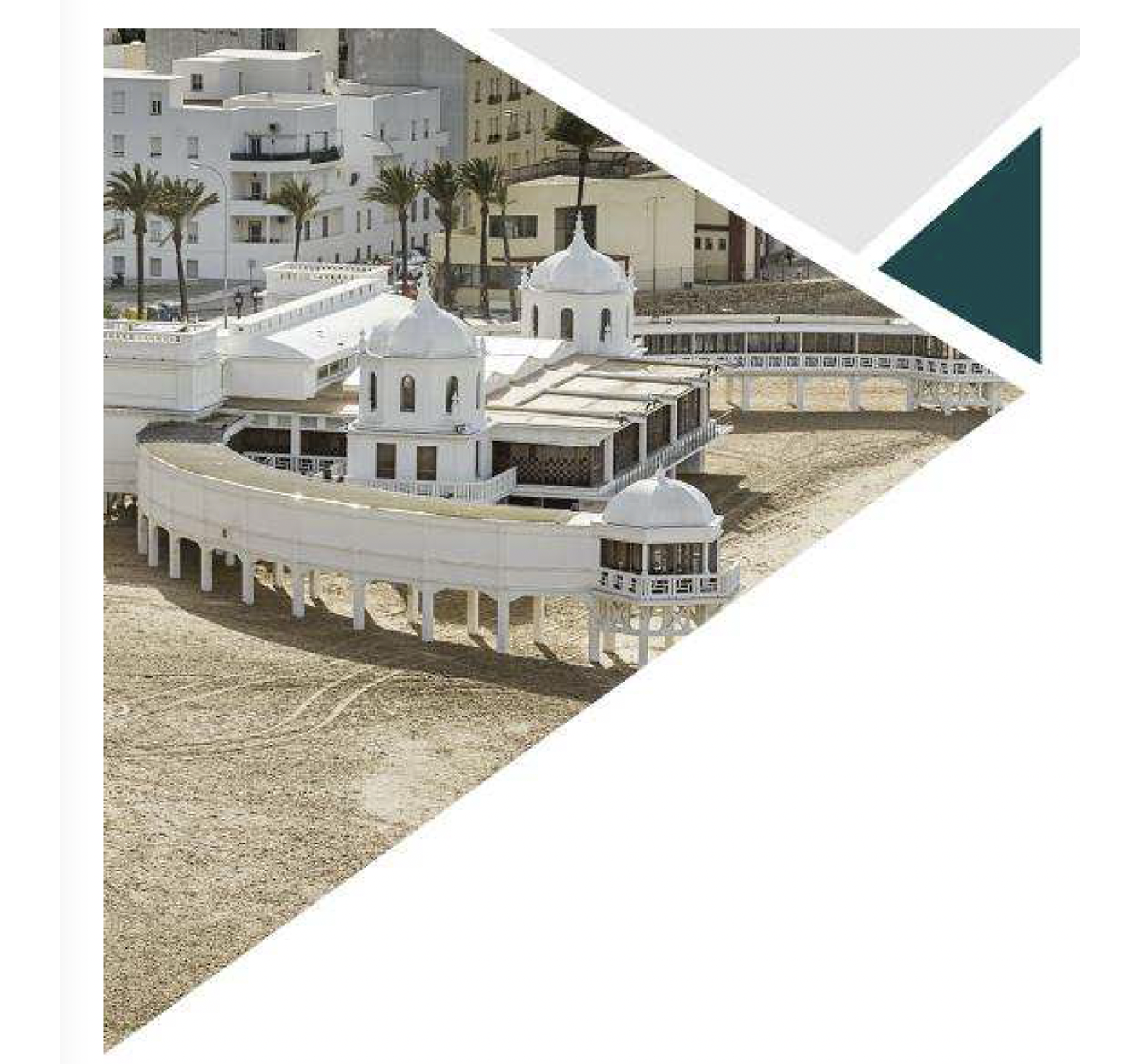

La construcción del tranvía Cádiz-San Fernando contribuyó a la aparición de lugares de recreo y se construyó el Balneario de la Victoria y villas para el veraneo.

Patrimonio industrial

El s. XX experimenta un auge de los astilleros, sobre todo de la empresa Navantia, se crea la torre eléctrica de Puntales y se desarrolla la zona franca del puerto.

La caída de las murallas

El siglo XX comenzó para la ciudad de Cádiz con la autorización del permiso para el derribo parcial de la muralla, un hecho histórico que tuvo lugar en el año 1903 y que dio lugar a una nueva transformación urbana hacia el aspecto actual de la ciudad. El material de derribo generado de su destrucción fue reutilizado para la urbanización de extramuros y los rellenos del muelle, Canalejas y Plaza España.

Cabe recordar que a finales del XIX la colonización de extramuros se limitaba hasta el arrabal de San José, el núcleo de San Severiano y el barrio de Puntales relacionado con la actividad marinera y de construcción naval. El resto del territorio quedaba restringido a pequeñas construcciones relacionadas con la pesca, bodegas y fábricas situadas de forma desordenada que formaban un entramado de caminos donde se localizaban espacios de huertas.

A partir de la segunda mitad del siglo XIX las murallas fueron perdiendo su importancia y significado se convirtieron en un paseo urbano de gran carácter paisajístico. Las ganas de superación del pasado junto con el deseo de modernización, la necesidad de conexión con el nuevo puerto y la urbanización de la zona extramuros motivaron la idea del derribo de las murallas que fue llevado a cabo sin ningún plan de conjunto salvo la adaptación a los conceptos urbanos de industrialización, ensanches y reformas interiores de la ciudad.

En la década de los ochenta del siglo XIX surgieron los primeros planteamientos de derribo fundamentados en la urbanización de la zona extramuros, alegando necesidades higiénicas, sociales y estéticas.

En el año 1893 se solicitó el permiso de derribo para las murallas del sector que va de las Aduanas a las Puertas de Tierra aunque fue denegado; este hecho motivó que con posterioridad se buscasen nuevos planteamientos en cuanto a su justificación.

El periodo decisivo para el ansiado derribo de las murallas gaditanas tuvo lugar entre los años 1904 y 1906 con el mandato de los alcaldes González de Aramburu, Cayetano del Toro y Segismundo Moret. El 13 de febrero de 1906 se autorizó el derrumbe del sector comprendido entre el baluarte de San Antonio y el de Los Negros y, posteriormente, el 26 de febrero se autorizó también la urbanización de la zona extramuros.

El 3 de marzo de 1906 se procedió al inicio de derribo desde la Puerta del Mar. Desde este punto las obras continuaron a uno y otro lado hasta el frente de la Puerta de Tierra y Puerto Piojo.

Dicho derrumbe se realizó en dos fases: la primera se ocupó del tramo que va entre la actual Diputación y el baluarte de los negros; mientras que en la segunda se intervino en las murallas que rodeaban la actual plaza de España para levantar en su explanada el monumento a las Cortes.

En los años que van desde 1907 hasta el final de la década de 1920 tuvieron lugar la petición de los nuevos derribos y el problema de la reutilización de los materiales procedentes del derribo, por lo que se creó la Comisión de Murallas que buscó dar soluciones a los problemas generados de la improvisación de las obras. En esta fase se desató la polémica acerca de la propiedad de los terrenos liberados y ante la falta de entendimiento entre el Ministerio de Guerra y el Ayuntamiento, Ramón de Carranza, alcalde de la ciudad, proyectó la urbanización del Paseo de Canalejas y de la Plaza de España en los años de 1928 y 1929.

Con la urbanización de Canalejas la ciudad encontró el sustituto perfecto para aquellos paseos por la muralla real que contaban también con la instalación de terrazas en los bares de la zona y que fueron de gran acogida por la ciudadanía.

Entre 1930 y 1947 y a partir de la concesión a la ciudad de los cuarteles y los glacis de carácter militar se fue consolidando el sector de extramuros entre la Puerta de Tierra y la Avenida de Portugal. Se urbanizó el entorno del barrio de San José en las calles Sociedad, Campos Elíseos, Amigos del Árbol, el área de la desaparecida plaza de Toros y se construyó el Paseo Marítimo en la playa de la Victoria, la plaza de la Constitución a lo que se añadió el acerado de Ana de Viya, Cayetano del Toro y Trille.

El año 1947 estuvo marcado por otro gran suceso histórico que causó grandes daños en la ciudad. El 18 de agosto de ese año se produjo la explosión de las municiones almacenadas en la Base de Defensa Submarina de la Armada destruyendo totalmente las instalaciones industriales y zonas residenciales del entorno de San Severiano. El fenómeno de la explosión incidió de forma inmediata en el retorno de la población al casco antiguo con gran aglomeración de habitantes en los barrios populares.

En la zona de extramuros, la más cercana al lugar del siniestro, la mayoría de los edificios existentes resultaron gravemente dañados; en intramuros, las casas y edificios sufrieron daños en su estructura aunque con un grado de afectación mucho menor. Un gran número de personas se quedaron sin viviendas por lo que fueron instalados en campamentos provisionales que se sustituyeron por grupos de barracones de madera que quedaron por distintos barrios de la ciudad.

Además de los daños en las viviendas la catástrofe también causó grandes destrozos en edificios públicos como el Gran Teatro Falla, la Iglesia Catedral, el Balneario de la Palma que estaba siendo renovado en ese momento, el Reformatorio de Menores ubicado en el callejón Trille y el Hogar del Niño de Jesús o Casa Cuna, arrasado en su totalidad.

También quedaron destruidas las principales industrias de la ciudad como “Gas Lebón” y los “Astilleros de Echevarrieta y Larrinaga”, las instalaciones militares de la Armada pertenecientes al barrio de San Severiano, caso del Instituto Hidrográfico de la Marina, y los cuarteles militares de la infantería próximos al barrio de San José.

Hacia el año 1943, ante la necesidad de potenciar la hidrografía, el servicio hidrográfico se independiza del Observatorio de Marina naciendo así el Instituto Hidrográfico de la Marina. Dicho organismo, dependiente del Estado Mayor de la Armada, surge con el objetivo de dar impulso a la cartografía y conseguir una mayor acción en las funciones relativas a la hidrografía y la navegación. A su producción cartográfica se le concede la categoría de Cartografía de Estado y de Documentación Oficial y preceptiva utilización para el navegante.

El Instituto, que se ubicó en Cádiz desde el momento de su creación, quedó totalmente destruido por los efectos de la explosión teniendo que acometer una reconstrucción en sus instalaciones que finalizaran en el año 1955.

Por otra parte las infraestructuras de la ciudad quedaron muy perjudicadas pues se interrumpieron todos los suministros básicos y las comunicaciones. Las vías del ferrocarril desaparecieron en el tramo cercano a la Base de Defensas Submarinas, los postes del tendido eléctrico saltaron por los aires provocando un apagón general al igual que las líneas telefónicas, la red de suministro de agua reventó y se dejó sin abastecimiento a toda la población.

Tras este acontecimiento se planteó la reestructuración urbana a través del plan de ordenación urbana, la reedificación de la zona siniestrada y la inyección de fondos públicos por parte del Ayuntamiento, Diputación y Gobierno Civil. La Oficina Comarcal de Regiones Devastadas se centró en la reconstrucción del barrio de San Severiano, las casas bajas de la Barriada España y los primeros bloques de Cerro del Moro.

Evolución de la ciudad de Cádiz a través de su patrimonio militar, marítimo e industrial (MMI)