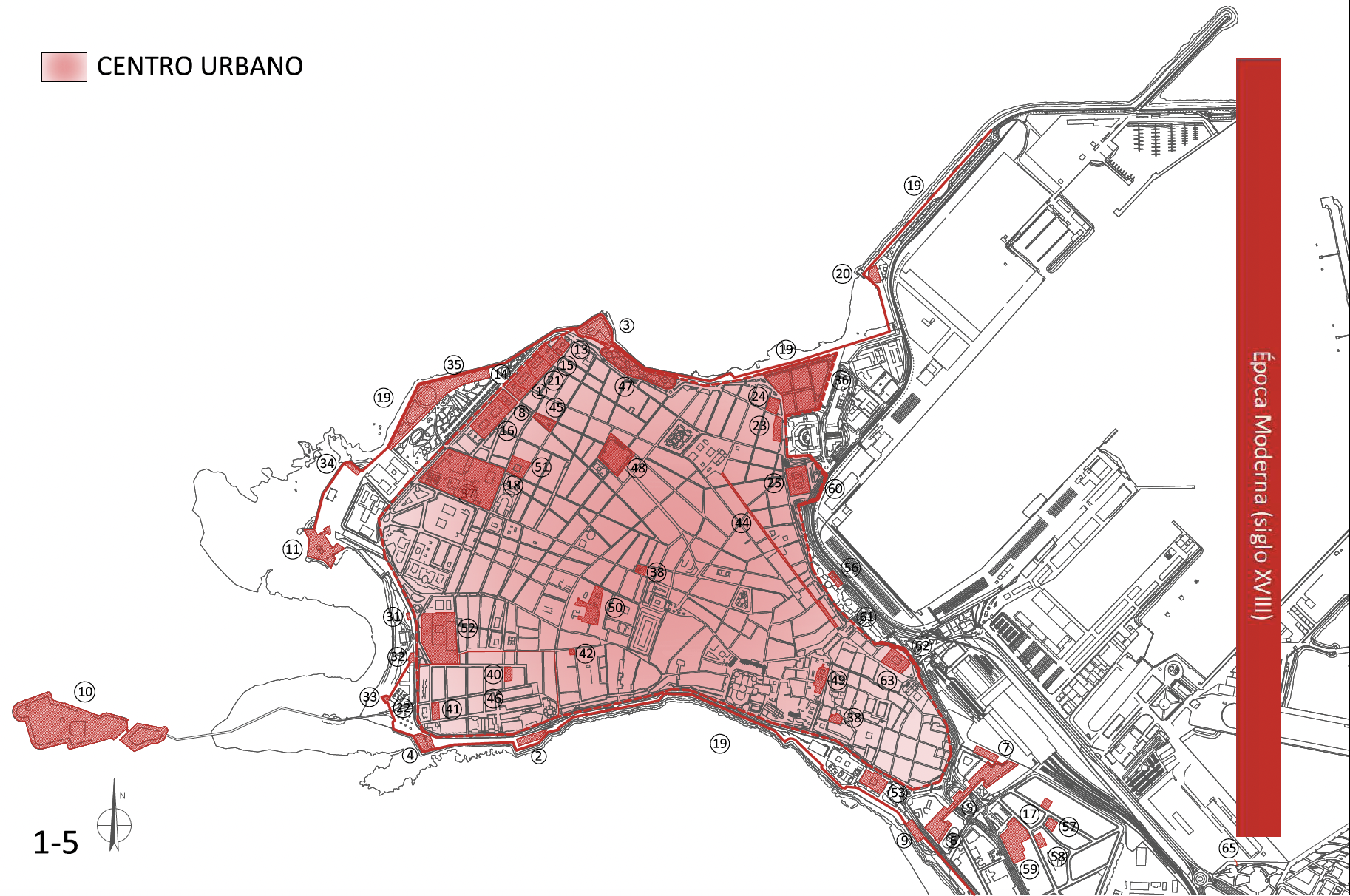

Edad Moderna (s. XVIII)

Patrimonio militar

La ciudad mejora sus fortificaciones defensivas y las instalaciones para dar cobijo a las tropas, y apuesta por el sistema desarrollado por el ingeniero francés Sébastien le Pr Vauban.

Patrimonio marítimo

Se impone el prototipo de casa-palacio gaditana de tres plantas y entresuelo en torno a un patio central con columnas, almacén, fachada de piedra y ladrillo, y conjunto rematado por torre-mirador.

Patrimonio industrial

El área de explotación industrial ubicada fuera de la ciudad se caracteriza por su carácter rural y salinero. El nuevo trazado del Camino del Arrecife se convirtió en eje fundamental para el transporte.

El siglo del gran desarrollo de Cádiz

El año 1717 marcó un antes y un después en la ciudad de Cádiz. El fenómeno del traslado desde Sevilla de la Casa de la Contratación y el Consulado, las dos grandes instituciones de la Carrera de Indias, convirtió a la ciudad en la gran beneficiaria del monopolio del comercio americano trayendo consigo el inicio de un gran desarrollo social, económico y político reflejado en un nuevo e importante crecimiento demográfico, un aumento de la presencia extranjera atraída por el esplendor de su comercio y por su puesto en la extensión del espacio urbano.

Con un sistema defensivo que ya por entonces se mostraba prácticamente acabado y con más de la mitad de su suelo ocupado, la ciudad buscará ahora dar solución al problema de la ampliación del espacio ante su aumento de población. Éste se resolverá mediante la ocupación del suelo no urbanizado de intramuros, el incremento de vecinos en las viviendas, la ampliación artificial de terrenos y la ocupación del espacio en extramuros.

El marco sin urbanizar de la ciudad se encontraba en la zona de Poniente e iba desde la ermita de Santa Catalina hasta el comienzo de la actual Alameda Marqués de Comillas con unos terrenos ocupados por la actividad rural y militar. La zona con menos habitantes coincide con el barrio de la Viña y sus aledaños, todavía en proceso de construcción, y con la zona del frente de la bahía, altamente cotizada y con gran presencia de comerciantes.

Por el contrario, los barrios con mayor población pertenecen a los espacios ya urbanizados desde el siglo XVI, en los que se acometieron una serie de reformas de carácter públicas y sobre todo privadas. Los barrios situados entre el Pópulo, el convento de San Diego –hoy mercado de abastos–, y alrededor Candelaria, Palillero y Gaspar del Pino así como la zona de la Plaza de Mina y la actual Plaza de España destacaron por la presencia de viviendas de un alto nivel económico y estuvieron vinculadas a la burguesía colonial. Desplazó, en parte, a la calle Sopranis donde se instalaron los comerciantes y funcionarios desde el siglo XVII.

El equipamiento de la ciudad que tuvo lugar a lo largo del XVIII afectó a la creación y a la ampliación de toda una serie de edificios destinados a cubrir las diferentes necesidades de una población en crecimiento continuo. Las infraestructuras relativas a usos comerciales, abastecimiento, higiene, sanidad, asistencia social y ocio resultaron prioritarias.

Las viviendas fueron ampliándose y creció considerablemente el número de casas de vecinos hasta formarse concentraciones populares fuera de la zona de intramuros como el barrio de San José al amparo de la iglesia del mismo nombre y del cementerio de la ciudad.

A comienzos del XVIII se inició el derribo de las casas que ocupaban el solar entre la antigua medina amurallada y el arrabal de Santiago, donde hoy se asienta la catedral nueva y su plaza para levantar el templo religioso más importante de la ciudad algo que lógicamente supuso la alteración de parte del entramado urbano.

El sistema de fortificaciones se va perfeccionando con el paso del tiempo y en este sentido destacó el ingeniero francés Sébastien le Pr Vauban. Vauban planteó la construcción de una fortaleza lo más regular posible con tres líneas concéntricas de defensa y dotada de una serie de medios racionales de defensa que paliaran sus puntos débiles e impidieran el ataque a la misma. Su forma estrellada era el resultado de las aristas de ángulo pronunciado llamados frentes que, formando una línea quebrada y cerrada, permitían que cada elemento protegiera al sucesivo y éste al anterior.

Como consecuencia de la aparición de la artillería pirobalística y el progresivo aumento de la potencia de los cañones las murallas fueron disminuyendo de altura hasta situarse casi a ras del suelo y en forma de talud. A todo se añadió la absoluta protección desde cualquier ángulo de todos los elementos defensivos que estaban conectados entre sí y superpuestos en los tres niveles concéntricos de defensa siguientes:

– Primer nivel defensivo: cortinas y baluartes

A veces se correspondía con un fuerte o castillo en el cual existieron una serie de dependencias en forma de cuarteles para las tropas o casernas y que esteba rodeado por cortinas y baluartes pentagonales. Sobre ellos y en una plataforma superior se encontraban los cañones protegidos las partes macizas que jalonaban a las cañoneras, los merlones y almenas en forma de trapecio irregular.

– Segundo nivel defensivo: Contraguardias y rebellines

Los rebellines eran fuertes de forma triangular que protegían las cortinas y las contraguardias también triangulares que cubrían a su vez a los baluartes.

– Tercer nivel defensivo: las obras exteriores

Formado por las denominadas obras exteriores colocadas sobre la contraescarpa del segundo foso y formadas por un llamado camino cubierto y jalonado por una serie de fortines, lunetas, bonetes o reductos que rodeaban el perímetro de la plaza. Estas defensas solían tener forma de pentágono irregular completadas por una rampa de tierra batida o rellena de piedras denominada glacis.

– El remate defensivo: Las minas

El conjunto se minaba con una compleja red de galerías distribuidas por todos los elementos defensivos de la plaza, con hornillos llenos de pólvora de trecho en trecho para ser voladas en caso de irrupción del enemigo a pie de glacis. Siguiendo la línea que marcaban los nuevos principios defensivos la fortificación de la ciudad se fue completando y modificando en sus en cuatro frentes.

– Frente de tierra

La obra coronada ante la muralla real del Frente de Tierra levantada en la segunda mitad del siglo XVII, fue de construcción defectuosa porque no tenía altura suficiente y carecía de fundamentos y contrafuertes adecuados; además quedó muy próxima al rebellín que se levantaba de nuevo entonces de forma que la explanada de éste entraría en la gola del baluarte de la obra coronada.

Poco después, en 1731, este proyecto fue modificado por indicación del Marqués de Verbón porque la muralla de la obra coronada se encontraba en tan mal estado que era casi necesario alzarla toda de nuevo por lo que era preferible alzar tres contraguardias y un segundo camino cubierto. Según el nuevo proyecto, dos contraguardias grandes cubrirían los baluartes de San Roque y Santa Elena respectivamente y una tercera contraguardia cubriría el rebellín con su foso y camino cubierto. Se formaría un doble camino cubierto aprovechando el de la obra coronada que se demolería.

En primer lugar, se levantaría en el segundo camino cubierto ante la obra coronada junto con el ala derecha y las tierras que se producirían al excavar los fundamentos de la contraguardia se arrojarían en el foso de la misma obra coronada que se demolería más tarde para aprovechar sus materiales en la obra. Los terraplenes de la vieja obra coronada se mantendrían en tanto no estuvieran adelantadas las contraguardias.

Una contramina —minas que se volaban cuando el enemigo trataba de abrir brecha en la muralla por la zapa— se levantaría, de cinco pies de alto -y dos y medio de ancho con su bóveda de rosca de ladrillo de costa bajo el nivel del foso y que corriese a lo largo de todo el frente de las caras de las tres contraguardias.

La contramina serviría para detener al enemigo en caso de que hiciera brecha en cualquier parte del frente sin hacer daño y para arrojar la mayor parte de las ruinas sobre el enemigo. Más daño aún sobrevendría al enemigo si la voladura ocurriera en el tiempo del asalto pues no tendrían posibilidades de ser socorridos.

En 1737 aún no había comenzado la obra pues Sala pensó que había de comenzarse a construir en primer lugar la contraguardia de la izquierda y tras fundar y levantar esta muralla a una altura de 6 a 9 pies se repetiría la operación con la contraguardia de la derecha; después se fundaría y alzaría a la misma altura la contraguardia ante el revellín para poder demoler la vieja obra coronada.

Los fundamentos de la muralla de las contraguardias, según declaración de Sala, eran de “mucho entretenimiento y trabajos” porque a lo largo de ella, a su pie y bajo el nivel del foso se habrían de construir las bóvedas de la contramina. Además, había que cuidar de no tocar la obra coronada ni su foso hasta su demolición con el fin de no dejar la plaza al descubierto durante el tiempo que durase la fábrica de las contraguardias.

En 1745 se registró un proyecto de reforma del primer camino cubierto para modificar sus dimensiones y colocar una estacada o empalizada movible. El camino cubierto tenía seis toesas de anchura, disponía de un antefoso de cuatro pies de anchura y dos en su fondo y estaría revestido de mampostería. En el camino cubierto se proponía una estacada movible compuesta de rastrillos de la misma altura, movible para que pudiera ser guardada en los almacenes en tiempo de paz y de la misma altura que el camino cubierto para que las balas enemigas no pudieran arruinarla.

– Frente de la Bahía

Durante este periodo además de los baluartes ya existentes en este frente como el de Santa Elena, Santiago, Santa Cruz y San Felipe se acometieron reformas nuevas construcciones como el baluarte de San Antonio y las Puertas del Mar.

Partiendo del baluarte de Santa Elena, se encontraba el baluarte de Santiago de forma poligonal con cuatro cañones de artillería; a continuación una cortina lo unía al Baluarte de los Negros o de la Alhóndiga por la unión de estos edificios y en esa misma continuación del frente del puerto se situó la Puerta del Mar que se levantó frente a la Plaza de la Corredera y constituyó el centro comercial de la ciudad por el cual fluyó el tráfico mercantil a través de un acceso para la entrada y otro para la salida de mercancías.

Siguiendo la línea se encontraba el ya conocido baluarte de Santa Cruz que se unió con un nuevo baluarte, el de San Antonio, levantado a principios de siglo con una planta similar y reformado en 1760. Este frente terminaba con la cortina que unía a éste último con el baluarte de San Felipe que con diez cañones defendía estratégicamente primera de las entradas a la bahía.

– Frente de Poniente

Tras el baluarte de San Felipe el contorno de la ciudad hacia oeste se conformó a través de una muralla interrumpida con los baluartes de Candelaria y del Bonete una muralla de composición sencilla a modo de pretil que unía al baluarte de San Felipe con el de la Candelaria.

El Baluarte de la Candelaria, levantado ya hacia el año 1672, disponía para este periodo de ocho cañones que dominaban el canal de entrada al puerto de la ciudad. Si en el siglo anterior a este baluarte le siguió el del Bonete con las modificaciones se procedió a una protección mayor gracias a la construcción de un nuevo baluarte situado entre ambos bajo el nombre de la Soledad.

La continuación de la muralla se cortaba formando ángulo con el baluarte del Castillo de Santa Catalina, que con su forma pentagonal se unía de derecha a izquierda con dos semibaluartes y disponía de catorce cañones dirigidos tanto a la ciudad como al mar. La línea de muralla se extendía hacia los baluartes de San Pedro y de San Pablo para unir éste último con el Baluarte del Orejón, de nueva construcción.

– Muralla de La Caleta

Las primeras construcciones de las que se tiene constancia cartográfica son tan solo el muro que acompaña el camino de entrada hacia la playa al cual se le adosó un cuerpo abovedado de una planta construido en el año 1750 y que según la leyenda de uno de los planos consultados fue construido como “Casilla u Oficina para los suministros de ventas, que también se halla construido”. Igualmente aparecen en dicha planimetría un par de huecos, uno hasta el suelo a modo de puerta y otro a media altura como ventana.

Tras él se encontraba el castillo de San Sebastián, ubicado en un islote del mismo nombre y donde desde el siglo anterior se erigió una torre artillada. En el año 1706 se comenzó en dicho lugar la construcción de un nuevo fuerte de forma poligonal y previsto de parapeto, cañoneras y foso de agua con dos puentes levadizos. Hacia el ángulo noroeste se encontraba la torre y la ermita de San Sebastián. En esta época el paso desde la puerta hacia el fuerte debía hacerse aprovechando la bajamar. El Castillo de San Sebastián, junto con el de Santa Catalina, defendían el canal de la Caleta de embarcaciones o navíos que quisiesen adentrarse desde la costa.

– Frente del Vendaval

Desde la Puerta de San Sebastián se seguía hacia el baluarte de los Mártires, que disponía de seis cañones y que se unía con el baluarte de Capuchinos, guarnecido de ocho cañones y con una cortina de entrantes y salientes.

Dicho frente estaba compuesto por una muralla muy insegura debido a la fuerza del mar por lo que se dispuso un malecón ante el terreno con el fin de restarle fuerza al oleaje. Por estas fechas ya queda constatado la edificación del Baluarte del Matadero levantado a espaldas del propio edificio; sus fuegos se dirigían hacia la defensa de la puerta destinada a carruajes que había en el baluarte de San Roque.

– Defensas inmediatas

La defensa de la ciudad comprendía obviamente la protección de la Bahía por lo que en los puntos más inseguros se situaron varios fuertes que compusieron un conjunto defensivo más complejo: Fuerte del Puntal y Baterías del Romano y Primera y Segunda Aguada.

– El Fuerte del Puntal

La transformación del Castillo de Puntales tuvo lugar a partir del año 1724 con la modificación de su frente de tierra. A mediados de siglo el Fuerte contaba con veintiocho cañones y estaba listo tanto para impedir un desembarco como para resistir cualquier ataque por mar o tierra. Su estructura interna contaba con cuarteles para la guarnición, plaza de armas, capilla y almacenes.

– Batería del Romano

En el tramo que va desde los glacis de Puertatierra hasta el Fuerte de Puntales, se establecieron entre finales del siglo XVII y principios del XVIII tres baterías semicirculares (del Romano, Primera y Segunda Aguada), cerradas a su gola por un muro. La más cercana al centro histórico es la Batería del Romano o de Las Vacas (en la Punta de las Vacas).

– Batería de la Primera Aguada

Esta batería se construyó en el siglo XVIII como parte del conjunto defensivo de extramuros que se diseñó para la defensa del istmo de Cádiz. Actualmente se puede ver parte del parapeto original, el bocel y parte del lienzo de la muralla que lo protegía.

– Forín de la Segunda Aguada

Aunque los restos actuales, al menos en su mayoría, se fechan en torno al siglo XIX su origen se constata en el siglo XVIII como una línea de defensa entre el castillo de Puntales y las Puertas de Tierra. Su planta es semicircular y está fabricada con piedra ostionera.

– Polvorín de Torregorda

Dos pequeñas edificaciones utilizadas como almacén militar o de munición en el contexto de la red de fortificaciones y puestos militares de la bahía.

– Espacio urbano para uso militar

En la zona de poniente se levantaron varios edificios militares o al menos de uso castrense como el Hospital Real y su cementerio, el cuartel y el almacén de pólvora. El uso militar de dicha zona se extendió hasta las cercanías de la Viña con los depósitos de carros y caballería y un lugar para cuartel.

A principios del siglo existió un Cuartel de Marina junto al baluarte de San Felipe que desapareció para levantarse en su lugar la llamada “Casa de las Cinco Torres”. El Cuartel de Marina se trasladó a San Fernando donde ya existía a la sazón el arsenal militar de la Carraca.

La zona militar quedó reducida al noroeste donde se han constatado almacenes de pólvora y algún cuartel efimero. A la conversión del Hospital Real en Hospital de Marina y la edificación del Real Colegio de Cirugía de la Armada en 1748 se le añadió la Escuela de Ingenieros Militares y los cuarteles de La Bomba y de artillería. En otras zonas se erigieron el Cuartel de la Pólvora y el Nuevo, al igual que sendos almacenes de pólvora, tantas veces referidos.

Ya en el siglo XVIII y en el Hospital Real, Jean Lacombe y luego Pedro Virgili fundaron la Escuela de Practicantes de Cirugía la cual fue catalogada más adelante como Real Colegio de Cirugía y ya en 1845 en Facultad de Ciencias Médicas. Dentro del Hospital se generaron espacios para un huerto o jardín botánico para la crianza de plantas y árboles medicinales, muchos de ellos procedentes de origen americano.

Evolución de la ciudad de Cádiz a través de su patrimonio militar, marítimo e industrial (MMI)